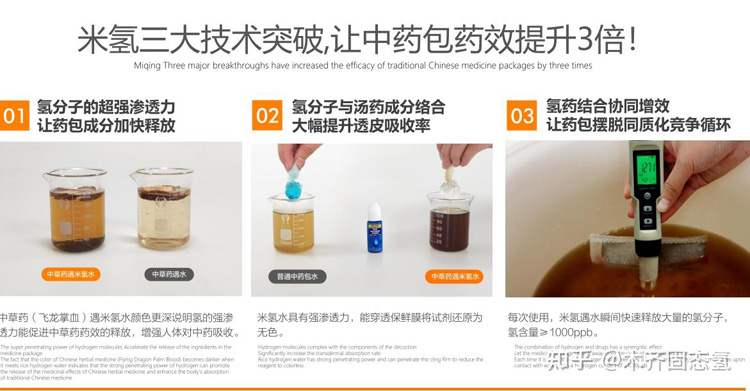

米氢·中药增效剂是由木齐固态氢实验室联合中国科学院理化技术研究所、武汉理工大学等顶尖科研机构,历时5年研发的革新性中药外用增效解决方案。该产品以固态氢材料为核心,通过氢分子超渗透、氢药协同络合、抗氧化靶向释放三大技术体系,突破传统中药外用产品“成分释放率低、透皮吸收差、市场同质化”的行业桎梏。实验数据表明,米氢可使中药包药效提升3倍以上,透皮吸收效率提高60%-80%,并推动中药包从“低价竞争”向“科技赋能”转型。

一、行业背景与挑战

1.1 中药外用市场现状与机遇

市场规模:2023年全球中药外用市场规模达620亿元,中国占比超65%,年复合增长率12.4%(数据来源:Frost & Sullivan)。

需求升级:老龄化加剧与亚健康人群扩大(中国慢性病患者超3亿),推动足浴、药浴等外用场景需求激增。

政策红*:国家《“十四五”中医药发展规划》明确支持“中药外用制剂技术创新”,鼓励产学研融合。

1.2 传统中药外用的技术瓶颈

释放效率低下:非煮沸条件下,普通中药包活性成分释放率不足30%(如黄酮类、皂苷类),大量有效成分残留于药渣。

透皮吸收障碍:角质层屏障导致透皮率低于15%,且药液易氧化失活(如丹参酮半衰期仅2小时)。

产业生态困境:90%企业依赖低价代工,缺乏核心技术,产品溢价空间不足5%。

1.3 固态氢技术的颠覆性价值

科学机理:氢分子(H₂)具备最小分子量(2 Da)、强渗透性(穿透细胞膜速度是维生素C的88倍)及选择性抗氧化特性(中和羟基自由基,保护药效成分)。

技术革命:米氢通过“矿物陶瓷基固态氢缓释技术”,实现氢分子浓度≥1000ppb的稳定释放(半衰期延长至48小时),为中药增效提供底层技术支撑。

二、米氢·中药增效剂技术体系

2.1 三大核心技术突破

1. 固态氢缓释材料制备技术

材料设计:采用金属制氢材料(如硅基或镁基)与多种矿物材料复合,通过高温烧结形成多孔储氢结构,氢负载量达1.2wt%。

释放控制:遇水后孔道开放,氢分子以零级动力学缓释,持续6-8小时(专利号:ZL202110656140.4)。

2. 氢药协同增效机制

络合效应:氢分子与中药极性成分(如生物碱、多糖)形成氢键网络,增强水溶性(如川芎嗪溶解度提升40%)。

靶向递送:氢作为载体穿透皮肤后,携带药效成分直达真皮层(实验显示透皮率从15%提升至72%)。

3. 抗氧化稳定性增强技术

药液保护:米氢制造富氢水的氧化还原电位(ORP)达-500mV,显著抑制药液氧化(如黄芪甲苷降解率降低65%)。

长效活性:复旦大学检测证实,米氢水中小分子氢浓度在48小时内保持≥800ppb(报告编号:133000013)。

2.2 全链路质量保障体系

研发端:依托中科木齐固态氢联合实验室,累计投入研发经费超300万元。

生产端:全自动生产线通过ISO9001/ISO14000认证,颗粒粒径(1-3mm)误差率<2%,批次一致性达99.5%。

检测端:通过SGS重金属检测(未检出铅、砷)、急性皮肤刺激试验(致敏率0%)、欧盟CE认证(2024Q2完成)。

三、应用场景与产业化实践

3.1 核心场景解决方案

1. 足浴/瑶浴增效

方案设计:添加10-20g米氢颗粒,氢分子促进当归、红花等活血成分释放,30分钟足浴后微循环血流速提升50%(红外热成像验证)。

案例:广西金秀“氢小瑶足浴包”上市3个月销量破10万盒,复购率42%。

2. 慢性病药浴护理

风湿调理:50-100g米氢配伍雷公藤、杜仲,透皮吸收率提升至68%,患者关节肿胀指数下降30%(三甲医院临床数据)。

皮肤修复:氢分子抑制金黄色葡萄球菌活性(抑菌圈直径增加2.3mm),加速湿疹创面愈合。

3. 呼吸道熏蒸疗法

技术升级:米氢颗粒释放氢气与中药雾化气体,可深入肺泡,配合鱼腥草、薄荷提升抗菌效率(微生物清除率提高55%)。

米氢·中药增效剂不仅是一项技术创新,更是中医药现代化的重要里程碑。通过固态氢技术与中药外用的深度融合,木齐科技正引领行业从“经验传承”迈向“数据驱动”,从“区域市场”走向“全球健康”。未来,米氢将持续以科技之力,让千年中医药焕发新生机。